|

| 表1:日本智庫對華經濟安全研究報告(上) |

|

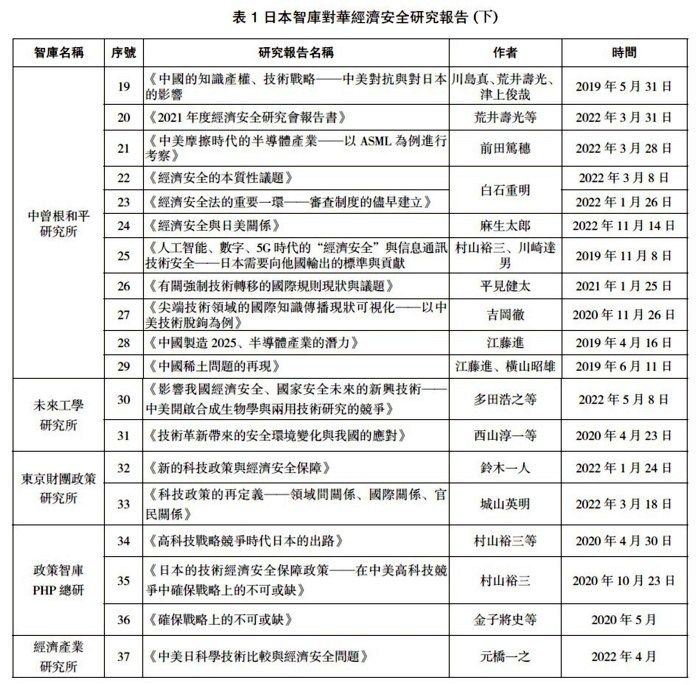

| 表1:日本智庫對華經濟安全研究報告(下) |

中評社╱題:日本智庫對涉華經濟安全議題的認知評析 作者:張育僑(大連),大連理工大學馬克思主義學院講師

【摘要】本文選取日本主流智庫中具有代表性的文獻開展研究,就日本智庫對涉華經濟安全議題的認知現狀、成因及其影響進行歸納總結,研判日本的經濟安全戰略意圖、政策走向及社會輿論傾向,從而為中國有效應對日本及其盟友經濟打壓與科技封鎖提供對策建議。分析發現日本智庫對涉華經濟安全議題認知多為負面,并針對所謂的中國威脅在宏觀、中觀與微觀提出一系列對策,分析其認知成因與中美戰略競爭背景下鞏固日美同盟、全球產業鏈重構和中日高科技競爭有關,認知影響了日本政府決策、國會立法以及國內外民衆對華態度。對此,中國應加強跟蹤研判,積極推進中日間智庫交流,同時豐富自身反制政策工具予以應對。

隨著全球貿易保護主義與技術民族主義的盛行,經濟安全成為各個國家制定國家安全、對外關係以及國際經貿等政策中經常提及的關鍵詞,各國都將經濟安全納入到國家整體發展戰略中。作為自然資源與地理條件較為不利的日本,長期以來形成了外向型的經濟發展模式,對外部環境尤為敏感,很早就開始關注經濟安全問題。早在20世紀70年代,大平正芳政府就提出“綜合安全保障戰略”,強調通過經濟手段維護國家安全。特別是2010年之後,中國GDP總量與日本迅速拉開距離,中日在東亞的地區主導權出現轉變,加之近年來新冠疫情對供應鏈的影響以及中美戰略競爭日趨激烈,進一步刺激了日本加快構建經濟安全戰略的步伐,基於中日之間貿易往來體量巨大,區域產業鏈分工錯綜複雜,其經濟安全政策制定主要針對中國。日本是亞洲地區較早發展智庫的國家,智庫在配合政府制定決策中經驗豐富,且具有很大影響力。全面分析日本智庫涉華經濟安全議題的觀點、立場,有助於理解日本對華經濟、外交及國家安全政策的內在邏輯,并有利於研判日本整體對華政策走向。

一、智庫樣本收集及研究成果綜述

(一)智庫樣本收集

研究選取了8家日本智庫作為分析樣本,分別為:日本國際問題研究所(The Japan Institute of International Affairs)、日本防衛研究所(National Institute for Defense Studies)、笹川和平財團(The Sasakawa Peace Foundation)、中曾根和平研究所(Nakasone Peace Institute)、未來工學研究所(Institue For Future Engineering)、東京財團政策研究所(The Tokyo Foundation for Policy Research)、經濟產業研究所(Research Institute of Economy,Trade and Industry)、政策智庫PHP綜合研究所(PHP Institute,Inc.)。這些智庫均在美國賓夕法尼亞大學發布的智庫排名中名列前茅,它們對於中國政治、經濟與科學技術等領域進行長期跟蹤調查與深入研究,產生了大量涉華經濟安全相關的研究成果,在國際上具有很強的權威性與影響力。這些智庫中有些隸屬於日本政府或某個部門的官方智庫,直接參與所屬部門的政策制定,如防衛省的“防衛研究所”;有些則是半官方性質,由政府主導或支持的“獨立行政法人”智庫,以獨立的法人組織形式從政府各官廳部門中剝離出來、介於政府和民間之間的準政府機構,主要職能是為社會公共政策的制定提供綜合研究服務,以承擔政府委托研究項目為主,其研究成果服務於政府的政策決策,如日本經濟產業省主管的“經濟產業研究所”、內閣府主管的“未來工學研究所”;亦或是秉承獨立於政府、開展民間綜合研究并提出政策建議的宗旨,如“東京財團政策研究所”、“日本國際問題研究所”、“政策智庫PHP綜合研究所”這些智庫在產學官各界具有強大的關係網,對日本政府制定對華經濟安全政策有著極大的影響力。

筆者以“中國、経済安全、技術”等關鍵詞在這8家日本智庫中進行檢索,選擇2020年以來智庫中涉及中國經濟安全相關議題的研究報告、政策提議、評論簡報,最終獲得具有代表性文獻37份,詳見表1。

[表1:日本智庫對華經濟安全研究報告(上)]

[表1:日本智庫對華經濟安全研究報告(下)]

(二)研究成果綜述

從研究內容來看,日本智庫學者對於中國的經濟安全議題十分關注,主要集中在“對華經濟安全”的現狀認知、中日經濟安全博弈以及日本應對“中國經濟安全戰略”的策略調整等。雙方在經濟外交手段、產業鏈與供應鏈調整、知識產權使用等方面存在分歧,日本智庫普遍認為中國利用強大的經濟實力與雙邊貿易量迫使對方產生對華依賴、以此來被迫調整對華政策,將其視為對自由貿易與美西方主導國際秩序的挑戰與破壞,日本需要調整本國的經濟安全戰略,以防止中國利用“經濟脅迫”的手段來對日施壓并破壞由日本提出的“自由民主的印太地區秩序”。同時也有一些智庫提出中日在經濟安全領域也存在一定的合作基礎與共識,需要雙方在平等互惠的基礎上,開展雙邊貿易與產業互補,共同抵禦全球性經濟金融風險,致力於全球貿易的繁榮與穩定。

從智庫研究者的情況來看,有以下幾個方面的共性:第一,研究者均為日本經濟安全、對外政策以及中國問題研究領域的頂尖專家,研究成果具有較高的學術價值與可靠性。其中大部分作者同時任職於其他日本學術團體、高校、智庫等,開展交叉合作研究,擁有與國內外不同機構溝通的優勢,其觀點具有一定的公衆塑造力與輿論影響力。第二,部分研究者曾有或正在日本政府任職以及軍隊服役的經歷,這些人對政府需求與政策導向的敏感性高,甚至有些研究者作為經濟安全保障相關法律制定時政府組織的“知識界人士座談會”成員,直接參與或影響法律的制定與審議,研究者身份的多元化使其研究觀點更為多維、全面,研究成果的應用價值進一步提升。

二、日本智庫對涉華經濟安全議題的主要認知

(一)日本智庫對華經濟安全的威脅認知

日本主要智庫分別從經濟競爭、地緣政治博弈、軍事技術發展等多個層次解釋中日經濟安全問題,認為中國可能帶來的威脅主要有以下幾個方面:

在經濟競爭層面,認為中國利用經濟優勢對外施加影響,包括控制稀土等原材料出口等,將正常的經濟外交行為稱之為經濟脅迫。日本經濟產業研究所2023年公布的《不公平貿易報告書》中在開頭重點關注了中國的“經濟脅迫”行為,認為中國通過提高關稅、調整出口管制政策等手段對對華不友好國家開展經濟制裁,列舉了2021年中國對澳大利亞產紅酒開展反傾銷調查,對大麥進行加徵關稅等事件。同時指出中國在進行政府采購過程中優先使用中國製造產品以及對國產率高的產品給予優待,并阻礙外國企業在華投資與貿易活動,違背企業意願強制要求進行技術轉移。①針對中國最新頒布的《中華人民共和國出口管理法》,日本安全保障貿易信息中心做出了一系列政策分析,并聯合日本、美國以及歐洲主要產業界團體提出了共同意見書,認為中國新頒布的諸多出口管制法案中加入了許多涉及國家安全的規定,商務部在起草法案的過程中將“總體國家安全觀”貫徹其中,在國際出口管制領域同樣涉及國家安全,但在最終法案關於危害國家安全的視同出口管制、再出口管制以及兩用物項出口管制清單中的一些規定、貨物、技術、服務表示模糊,相關的政府解讀與媒體報道也沒有明確說明。②

在地緣政治博弈層面,認為中國藉助獨特的國家體制發展經濟、科技,并輸出政治模式,出現了與西方主導的“民主價值觀”背道而馳的“數字專制主義”,破壞了印太地區秩序。基礎研究領域的快速發展使中國在信息通訊、大數據分析、外空探索等一些新興領域相比於其他國家取得了領先優勢。金子將史認為這得益於中國的“威權主義”國家體制,在發展經濟與新興技術上“威權主義”國家相比於日美歐等“自由民主主義”國家存在優勢,然而這與西方發達國家所主張的自由民主秩序背道而馳。例如中國可以利用龐大的人口優勢來大量收集公民數據進行大數據分析與研究,但這一過程中存在對於個人隱私的侵犯。在生物與自動化技術領域,中國也可以不需要達成社會共識而進行大膽而迅速的實驗。③大澤淳認為中國利用“數字絲綢之路”倡議來確立自己在數字領域的霸權地位。中國通過構築陸上跨境光纖網、整備海底光纜、提供衛星通信服務來為歐洲及“一帶一路”沿綫國家提供通訊網絡的基礎設施與相關技術,試圖在數字領域挑戰美國的霸權,構建自己主導的技術規範和國際規則。④,2022年,日本國際論壇與美國企業研究所聯合發布的《建議:日美應對中國戰略的基本原則》中提出,日美必須認真評估與中國開展經濟合作所帶來的安全風險,認真評估其對“基於規則的國際秩序”的長期影響。⑤益尾知佐子將經濟安全、高科技發展與中日釣魚島爭端聯繫在一起,認為中國投入巨量財力舉國發展航天技術,強化構建衛星監視網絡收集周邊海域和其他國家船隻動向的數據,而如日本等其他周邊國家在衛星監視技術上無法與中國匹敵,這種獲取信息能力上的巨大差別會打破該海域的實力平衡對比,形成長期的國家間階層結構固化。同時中國利用強大的衛星技術來重新編制國土空間規劃,試圖改變釣魚島周邊海域的地區現狀。⑥

在軍事技術層面,認為中國將國外的先進技術轉化為軍用,中國製造的通訊設備、無人機、監控攝像頭等存在安全風險,來自中國技術發展趨勢的安全影響凸顯,可能導致使用經濟工具的新型戰爭出現。村山裕三認為軍民兩用技術的運用在各國軍事實力競爭中的重要性日益提高,當前民間大型科技企業投入的研發經費遠遠高於軍方,軍事技術的基礎也是廣泛的民用技術,軍事實力越來越依賴於國家的綜合科技實力特別是新興技術的領先優勢。⑦中國通過多年的“軍民融合”戰略發展,已經將其正式升級為國家戰略,建立起民用領域技術轉化為軍用技術的完善體系。再加上中國在2015年啓動的“中國製造2025”計畫,計畫投入大量經費將5G通訊、機器人、新材料與生物製藥作為優先發展領域,以期在2049年成為世界領先的製造大國。中國在製造業的領先地位意味著它將在軍事技術領域獲得全球競爭力,從而挑戰美國的霸權地位。西山淳一則根據每個國家如何利用技術創新改變安全環境將各個國家歸為三類:一是歐洲與美國走在技術創新的前沿;而中俄是在技術創新方面略遜一籌但開展顛覆性技術研發的國家;朝鮮和伊朗則是技術創新能力差,但嚴重依賴顛覆性技術的國家。⑧

(二)日本對華經濟安全的應對策略

日本智庫從宏觀戰略、中觀政策和微觀舉措三個層面針對中國給日本帶來的經濟安全威脅提出了一系列建議予以應對。

在宏觀戰略層面,日本很多智庫提出了對華在經濟安全領域的“戰略不可或缺性”與“戰略自主性”。“戰略不可或缺性”最早是由政策智庫PHP總研的研究員村山裕三提出,他認為日本應該發揮自身的技術優勢,在中國認為重要的經濟與技術領域具備國際競爭力與對華優勢,這樣就有了對華的“不可或缺性”,從而抵禦來自中國的壓力,并在當前的中美戰略競爭中保有存在感。⑨對此日本應該重新定位自身,在“確保不可或缺”的戰略思想下制定投資規則、出口管理制度以及特定技術的培育等。東京大學鈴木一人認為從日本政府2022年發布的新版《國家安全戰略》中看出經濟安全在整體國家安全中的地位有所提高。當前中國正試圖通過對其他國家施加“經濟脅迫”來擴大其影響力。對此,想要從經濟的角度來確保日本的獨立、生存與繁榮,就必須確保“戰略的自主性”,即通過加強維持日本人民生活和社會經濟活動所必需的基礎,在任何情況下都不過度依賴其他國家,實現日本人民生活的安全目標和正常的經濟管理。⑩

在中觀政策方面,日本智庫學者提出了多種對華經濟安全手段,首先,日本自身應調整對華出口管制制度與外資投資審查制度,避免諸如半導體製造設備等高精尖設備、零部件以及技術通過貿易出口或對日投資企業的方式洩漏給中國。金子將史認為日本要以“戰略上的不可或缺性”的立場,對於即使是國際禁運框架以外的物品也需要進行嚴格審查,極力保護本國產業并防止中國利用經濟手段對日實施政治目的,對此要有效調整有關出口管制與投資規則的《外匯法》,或者將出口管制與投資審查從《外匯法》的規定中剝離出來,制定靈活的規則予以應對。⑪針對外資投資審查,森聰認為日本各省廳之間仍然有合作的空間,為了構築無疏漏的完備審查體制,可以參考效仿美國設置外國投資委員會機構專門負責。伊藤亞聖認為無論是出口管制也好還是投資審查也好,以往都是經濟產業省的經貿管理部門負責,今後需要從戰略層面進行討論,將外交與防衛的因素考慮進去,由國家安全會議統一指揮強化各省廳間的合作,在國家安全局中設立經濟班,將各種技術賦予安全保障上的含義,這樣才能防止尖端技術流出至中國。

其次是在日美同盟的框架內開展對華經濟安全協作。美國學者詹姆斯·L·肖夫與日本學者森聰在一些合著的研究報告中強調當前中美競爭長期化,加之技術民族主義時代的復蘇,美日兩國基於廣泛的共同利益需要構建更加靈活的同盟體系來開展對華競爭,通過限制准入、協作創新以及第三方參與的方式。例如利用日美經濟版“2+2”來協調和更新關鍵技術的出口管制制度與外國投資法規,限制中國獲取美國和日本關鍵性敏感技術和數據;共同制定和實施印太數字連接戰略(DCS)應對中國數字絲綢之路戰略,針對中國在新興國家與發展中國家布局價格便宜的ICT設備與服務,美日可以專注亞洲地區具有戰略意義位置的數字基礎設施投資,并將歐盟視為推進印太地區數字互聯互通的潛在合作夥伴,針對不同領域采取“小多邊”、“模塊化”形式構建跨太平洋的對華技術封鎖與經濟安全遏制。⑫

具體到微觀的企業、行業協會層面,酒井輝認為在2022年俄烏衝突、朝鮮核導試射以及中國在台海地區的大規模軍事演習給日本的周邊安全帶來了嚴峻的威脅,日本出台《經濟安全推進法》之後,東京證券交易所上市的日本大型企業中有54家企業的年報涉及到了“經濟安全保障”的描述,相比於2021年的11家增長了5倍,這54家企業年報中分析了“經濟安全保障推進法的應對”、“供應鏈斷裂的風險”、“國際形勢與地緣政治風險”、“網絡安全”等經濟安全議題,其中有9家企業專門設立了負責經濟安全的職位,日本企業的經濟安全風險認知在不斷提高。同時在針對119家日本企業的調查中發現有半數以上的企業認為台海地區的地緣政治風險可能會影響在台灣與大陸的現地法人企業與子公司,對於在產業鏈上依賴中國較高的企業,正在尋求多樣化來降低對華的依賴程度。⑬

而作為代表日本全國中小企業利益的日本商工會議所,是日本最大的經濟團體之一,它發布的一系列研究報告中一方面敦促日本政府完善經濟安全相關法案,積極配合經產省來幫助日本中小企業實施對華安全保障貿易;另一方面建議利用駐華商工會議所收集中國的高科技企業、具有軍民兩用性質的企業信息來更新全面出口管制的《外國用戶名單》,將對日本存在經濟安全威脅的中國企業納入到限制對日進出口的制裁名單中。⑭

|